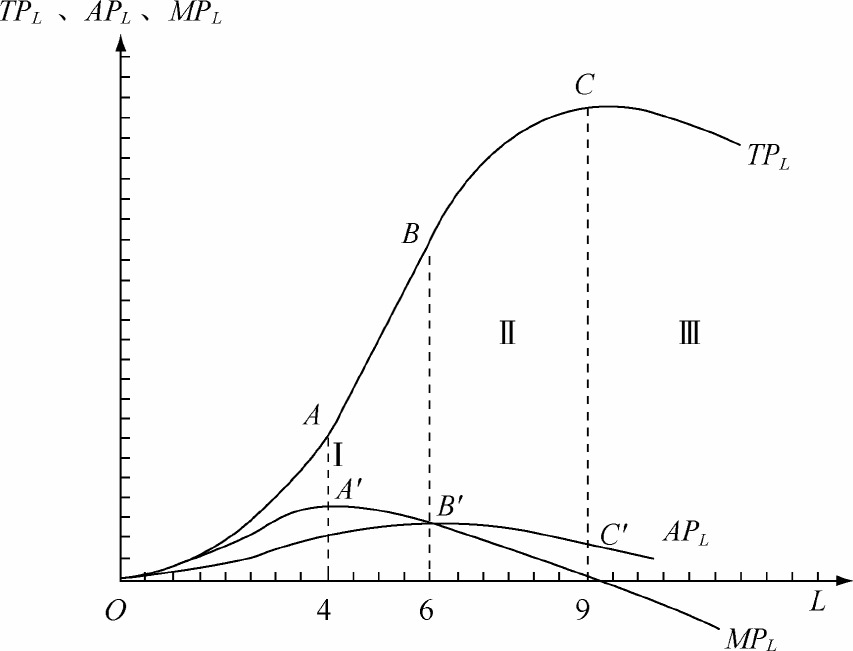

由于存在边际报酬递减规律,显然在一定的技术水平下,当资本一定时,劳动的投入数量并不是越多越好。那么劳动的投入量多少是合适的呢?我们先将总产量曲线、平均产量曲线和边际产量曲线分成三个阶段来进行分析,如图4-2所示。

图4-2 生产要素的合理投入区域

第Ⅰ阶段 :平均产量递增阶段。当可变生产要素劳动的投入数量在0~6,即0< L <6时,边际产量大于平均产量,平均产量处于上升阶段。

这意味着,对于固定的资本而言,该阶段劳动的投入量太少,如果增加劳动,会提高对资本的利用水平,使平均产量上升。理性的厂商不会把可变生产要素劳动的投入数量局限在这个阶段。否则,固定资本没有充分利用起来,是很不经济的。

第Ⅱ阶段 :平均产量递减且边际产量大于零的阶段。当可变生产要素劳动的投入数量在6~9,即6< L <9时,边际产量小于平均产量,平均产量递减。

在这一阶段,边际产量虽然递减但大于零,意味着增加劳动量仍可使边际产量增加,但增加的比率是递减的,所以,该阶段的总产量仍是递增,只是增长的趋势变缓,直到边际产量为零时,总产量递增到了最大值。

第Ⅲ阶段 :边际产量小于零且总产量下降的阶段。当可变生产要素劳动的投入数量大于9,即 L >9时,边际产量为负数,总产量呈现递减趋势。

在该阶段每增加一个单位可变的劳动要素反而会使总产量绝对下降,而减少劳动的投入反而增加总产量。因为资本被过度利用,劳动投入到这一阶段也是不经济的。

综上所述,理性的厂商在技术水平一定和资本一定时,可变要素劳动的投入数量既不会停留在第Ⅰ阶段,也不会在第Ⅲ阶段。相对于固定的要素资本而言,第Ⅰ阶段劳动的投入数量太少,固定生产要素的作用不能充分发挥,第Ⅲ阶段劳动的投入数量又太多,造成资源的浪费,因而都是不经济的。合理的劳动投入数量应该在第Ⅱ阶段。如果劳动的投入为6,即 L =6时,平均产量达到最大;如果6< L <9,平均产量虽然下降,但总产量仍在增加;如果劳动的投入为9,即 L =9时,总产量就达到了最大。至于劳动的投入量在第二个区域的哪个点,就要看厂商追求的具体目标。总之,第Ⅱ阶段是一种可变生产要素投入的合理区域。