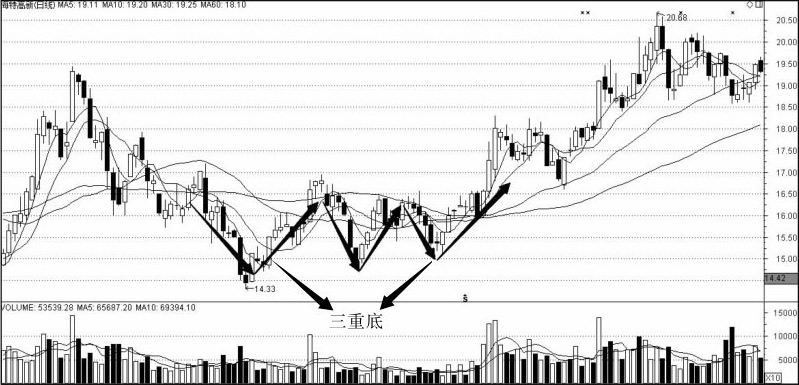

三重底比双重底多一个底,由三个底部组成,如图5-8所示。三重底既是头肩底的变异形态,也是W形底的复合形态,三重底相对于W形底和头肩底而言比较少见,却又是比后两者更加坚实的底部形态,而且形态形成后的上攻力度也更强。

图5-8 三重底

1. 三重底的形态特征

(1)该形态多发生在波段行情的底部或是多头与空头行情的修正走势之中。不是上述两种位置的三重底,不能认定价格跌到了低位,做多容易被套,更谈不上获利。

(2)该形态的三个底部低点应大体处在同一水平线上,即三个底部的最低价位应基本接近,三个底部的低点如果相差过大,就不能按三重底操作。

(3)该形态的三个底部低点之间应保持一定的间隔,间隔的距离越大,后市上涨的空间就会越大。

三重底形态的上升规律与双重底形态的上升规律一样,也是颈线以上的升幅,至少是底部低点连线到颈线垂直距离的一倍。

2. 三重底的市场含义

主力在吸筹阶段需要大量吃进股票,买盘的介入使股票成交量放大。短线客跟风入场抢筹码,使股价被推高。主力此时如果没有买到足够数量的筹码,便会在某一价位,通常是前期成交密集区或重要技术位处,向下砸盘,迫使部分短线跟风盘离场、股价下跌,庄家趁机再吸货,反抽至前期高点后,主力如法炮制,剩余短线客为了避免再次坐“电梯”,纷纷抛售股票,随后形成第三次底部,待股价重新回到颈线处,庄家如果发现浮动筹码已寥寥无几时,便会一举突破。此种形态称为三重底。

3. 三重底的应用

三重底的应用主要体现在以下几个方面。

(1)在运用三重底时,激进型投资者可以选择在股价有突破颈线位的确定性趋势,并且有成交量伴随时介入。

(2)成熟型投资者可以选择在股价已经成功突破颈线位时介入。

(3)稳健型投资者可以选择在股价已经有效突破颈线位后的回挡确认时介入。

(4)投资者在正确把握好三重底的介入时机买入股票后,就需要掌握三重底的最佳卖出价位。这需要研判三重底的上涨力度并推算大致的上涨空间。

三重底的上涨力度,主要取决于以下因素。

(1)股价从三重底的第三个底部上升时,成交量是否能持续性温和放大。

(2)股价在向上突破颈线位的瞬间时成交量是否能够迅速放大。

(3)三重底的低点到颈线位的距离。距离越远,形态形成后的上攻力度越大。

(4)股价在底部的盘旋时间。通常盘旋得越久,其上涨力度越大。

4. 三重底的研判要点

分析三重底时,投资者需要关注如下要点。

(1)三重底的谷底与谷底间隔距离与时间也不一定相等。

(2)三个谷底股价不需完全相同,差距可达3%,不要机械地理解。

(3)确认三重底是否真正成立。

投资者需要注意的是,三重底不是只有三个低点就能形成的,三针探底的形态只能表示股价的走势图形具有三重底的雏形,未来发展极有可能向三重底演化,至于最终是否能构筑成三重底,并形成一轮上升行情,还需要进一步检验。

(4)了解三重底成立的确认标准

三重底成立的确认可依据如下标准。

a. 形成三次低点的时间间隔

三重底形态的三次低点时间,时间间隔通常至少要保持在10~15个交易日,如果时间间隔过小,往往说明行情只是处于震荡整理中,底部形态的构筑基础不牢固,即使形成了三重底,由于其形态过小,后市上攻力度也会有限。

b. 需要成交量的配合

三重底的三次上攻行情中,成交量要呈现出逐次放大的态势,否则极有可能反弹失败。如果大盘在构筑前面的双底形态,两次上升行情中,成交量始终不能有效放大的话,极有可能导致三重底形态的构筑失败。

c. 三重底的最后一次上攻

在三重底的最后一次的上攻行情中,如果没有增量资金积极介入的放量,仍然会功败垂成。所以,三重底的最后一次上涨必须轻松向上穿越颈线位时才能最终确认。股价必须带量突破颈线位,才能有望展开新一轮升势。

K线实战

投资者需要注意的是,在实际操作中不能仅仅看到有三次探底动作,或者已经从表面上形成了三重底,就一厢情愿地认定是三重底而盲目买入,这是非常危险的。因为,有时即使在走势上完成了形态的构造,但如果不能最终放量突破其颈线位的话,三重底仍有功败垂成的可能。三重底由于构筑时间长,底部较为坚实,因此突破颈线位后的理论涨幅,将大于或等于低点到颈线位的距离。所以,投资者需要耐心等待三重底形态彻底构筑完成,股价成功突破颈线位之后,才是最佳的建仓时机。大可不必在仅有三个低点和形态还没有定型时过早介入,这样做虽然有可能获取更多的利润,但从风险收益比率方面计算,反而得不偿失。